Джон Ноймайер

Вряд ли можно догадаться, что этот, завершавший программу, балет создан в пору молодости хореографа. И спустя десятилетия после постановки он сохраняет «запас авангардизма», ошеломляя пластической картиной гибели цивилизации, картиной Апокалипсиса. Ее автор мог бы повторить вслед за индийским поэтом Рабиндранатом Тагором: «…возвышаю голос предостережения». И действительно, на пресс-конференции перед открытием гастролей Ноймайер сказал о «Le Sacre»: «Понятно, что мое сочинение не в силах изменить мир. Но мы можем дать нашей культуре такой урок, который поможет нам всем, а главное, политикам, понять суть того, что необходимо человечеству».

Урок «Le Sacre» оказался весьма суровым. Никто из балетмейстеров не являл столь беспощадных образов «Всеуничтожения» (Р.Тагор) – и не только в каких бы то ни было интерпретациях «Весны священной» Стравинского, но и вообще языком танца. На память приходит лишь созданная примерно в то же время, что и «Le Sacre», миниатюра Якобсона «Хиросима», ввергавшая в шок пластической визуализацией человеческого ужаса. Но темой ноймайеровской постановки избран не миг предельного отчаяния жертв, а долгий Судный день, День гнева (”Dies irae”), наставший для погрязшего в грехах и войнах человечества.

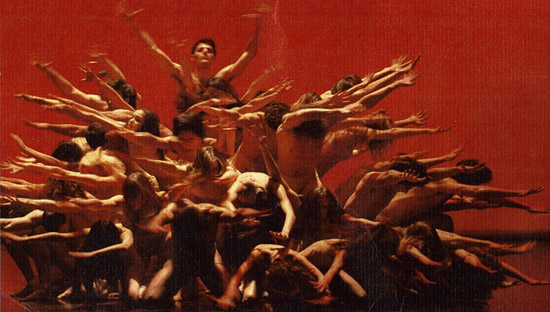

Le Sacre, пост. Дж.Ноймайера

Он начинается с предрассветных сумерек, бесконечным шаганием фигур, без различения лица и пола. Еще течет по земле людской поток, еще длится время жизни – говорит это вступление в полной тишине, без музыки. Но дарованные последние мгновения растрачены на раздоры и насилие, на бесплодные и бессмысленные схватки. В финале первой части страшный взрыв обрывает извечную «суету сует», и охваченные огнем люди кричат и молят о спасении. Образ адского пламени передан заливающим сцену красным заревом, но также и выразительным пластическим приемом: из плотно сбившегося в центре человеческого кома вдруг вытягиваются десятки рук и, словно пронзенные тысячевольтным током, начинают вибрировать, дрожать, трястись, превращая группу в шаровую молнию, источающую немыслимое напряжение.

Эпиграфом ко второй части может служить тагоровское «И вот оно пришло, уничтоженье», звучащее в эпическом переводе Ахматовой как «Везде царит Последняя беда». Поистине «Последняя беда», то есть «конец мира, возвращение к первобытному хаосу» и находит метафорическое воплощение в жесткой антиутопии Ноймайера. Здесь движутся полчища калек, косит ряды смерть, режет головы живая гильотина, кружат созданные из тел «ленты Мёбиуса», ползут цепи живых человеческих конвейеров. В хореографических «капричос» мелькают «Слепые» Брейгеля, чудища Босха, мутанты Дали, обезумевший от страха с картины Мунка. В гаснущем сюрреалистическом пейзаже появляется последний человек – одинокая женская фигура. Ей отдана финальная пляска Избранницы и поставлен долгий надрывный монолог, где взгляд почти не выдерживает отчаяния, муки и боли этого подбитого, как птица, израненного существа. Кричащая в никуда, мечущаяся по земле на последнем издыхании, женщина пропадает в черной бездне космоса…

«Le Sacre» Ноймайера, как кажется, не имеет никаких «культурных связей» с творчеством Нижинского и его «Весной священной». Однако сам хореограф на пресс-конференции дал понять, что влияние на концепцию «Le Sacre» все-таки оказал его кумир, когда-то предваривший свое последнее в жизни выступление словами: «Сейчас я буду танцевать войну»... Спустя много лет после «Le Sacre» этот, по словам Ноймайера, «ужасающий танец» сомкнул начало и конец его трагедийного «Нижинского» (был показан в Петербурге в 2003 году). Но в привезенных ныне двух других посвящениях русскому артисту взгляд Ноймайера притянут не столько к страданию безумца, сколько к творческому гению танцовщика. И тот увиден точно таким, как писал о нем Александр Бенуа – «исключительно пленительным и поэтичным». И в бессюжетном «Вацлаве», в чем-то уподобленном «Шопениане», и в сюжетном «Павильоне Армиды», выстроенном как «балет в балете», герой счастливо существует в мире танца – когда реальном, когда всплывающим из глубины памяти, когда рожденном творческим воображением.

|