«Павильоне Армиды» Дж.Ноймайера

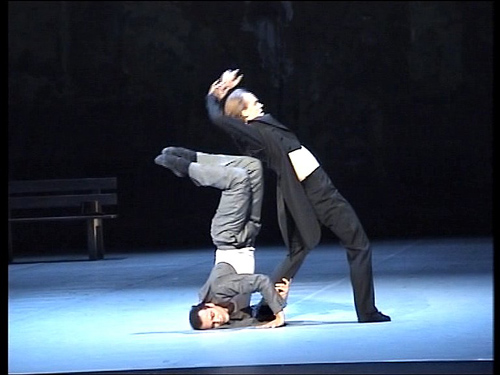

"Павильон Армиды". Любимый раб - А.Рябко.

Фото: Х.Бадеков

Спустя много лет после «Le Sacre» этот, по словам Ноймайера, «ужасающий танец» сомкнул начало и конец его трагедийного «Нижинского» (был показан в Петербурге в 2003 году). Но в привезенных ныне двух других посвящениях русскому артисту взгляд Ноймайера притянут не столько к страданию безумца, сколько к творческому гению танцовщика. И тот увиден точно таким, как писал о нем Александр Бенуа – «исключительно пленительным и поэтичным». И в бессюжетном «Вацлаве», в чем-то уподобленном «Шопениане», и в сюжетном «Павильоне Армиды», выстроенном как «балет в балете», герой счастливо существует в мире танца – когда реальном, когда всплывающим из глубины памяти, когда рожденном творческим воображением.

Юный Вацлав (Александр Рябко) с первыми раздающимися нотами Баха словно обретает способность видеть танец в музыке. Перед ним в стремительных звуках прелюдии и фуги проступают абрисы трех пар. В противовес к порядку и гармонии их чередующихся классических дуэтов «беззаконной кометой» проносится босоногая танцовщица (Патрисия Тичи), в чьем образе скрыт порыв к естественному танцу, подчиненному только внутреннему импульсу. В Вацлава «стучится» новый танец. Он замирает в созерцании, боясь спугнуть мерещащиеся образы, когда откуда-то извне являются к герою два посланца – два гения славы (Анна Поликарпова, Карстен Юнг). Их трио длится как акт таинственного посвящения в творцы. И герой, точно осененный гением, начинает сочинять свой главный танец, постепенно набирая в нем силу и свободу. В коде все «наброски», все прошедшие фигуры оказываются перед глазами Вацлава, а парящие над ним, как прежде, гении будто подтверждают свое расположение…

"Павильон Армиды". Нижинский - О.Бубеничек, Сиамец - Й.Штегли.

Фото: Н.З.

Все, что у ноймайеровского Вацлава еще в будущем, у Нижинского, героя гамбургского «Павильона Армиды», уже в прошлом. По-Ноймайеру – в волшебных садах памяти. Эти «волшебные сады», в которых райскими птицами витают духи танца, хореограф нашел в первом показанном парижанам одноименном балете Михаила Фокина. И столь выигрышным ходом сразу совместил в действии замечательную декорацию «Сад Армиды» (по подлинному эскизу Бенуа), неожиданно роскошную музыку Черепнина, знаковые для «Русских сезонов» хореографические образы (в исторических костюмах), сохранившиеся фрагменты знаменитого фокинского трио (Раба Армиды и ее наперсниц), «вмонтировав» в него еще легенду о зависающих прыжках Нижинского в вариации Раба.

Но оправу прекрасной «старины» создает авторский замысел и оригинальная хореография и режиссура.

Замысел разворачивается в двух пластах – здесь и сейчас: в лечебном санатории, в приступах болезни, и там и тогда: в пространстве памяти, в балетном прошлом. Тем предопределено двойничество героев: жена Ромола – она же волшебница Армида (Жоэль Булонь); Врач, лечащий артиста – он же Дягилев (Иван Урбан). Сам Нижинский, напротив, размножен в образах Воспитанника Театрального училища (Александр Труш), Сиамского танца (Йохан Штегли), Раба Армиды (Александр Рябко), сопутствующих основному герою (Отто Бубеничек) в обеих сферах действия. Реальность и воспоминания нерасторжимы, не разделены границами и даже не соседствуют, а постоянно совмещаются, наслаиваются, живут одно в другом. Свет пробивает «плоть» стен больничной комнаты Нижинского, обнаруживая за ними тайное пространство, где, как дух, блуждает Любимый раб Армиды. Распахнутое в комнате окно – явный знак фокинско-бакстовского «Видения розы» – еще и грань «тонкого» мира, откуда внезапно явятся фигуры прошлого. В постановочных решениях продумано все: от трансформации декораций (комнаты в балетный класс, а его – в сад Армиды) до таких деталей, как висящий в комнате маленький эскиз из «Павильона Армиды» Бенуа, затем приобретающий размеры роскошного сценического полотна (от его неспешного торжественного вырастания под колосники просто захватывает дух), или стоящий на полу патефон, из которого словно и раздастся Вальс Черепнина в подлинной записи оркестра «Русских сезонов» 1916 года (что с особой гордостью указано в программке). Автор, обнимающий все полотно сцены – оформление, костюмы, свет, аксессуары, машинерию – один. Это сам Ноймайер.

И он же в ипостаси хореографа обнаруживает тот тип таланта, который совмещает изобретательность движений с точным видением общей формы и виртуозной работой с лейтмотивами. Как всегда у Ноймайера, хореография насыщена полифонической разработкой голосов, многоплановостью действия. Обращают на себя внимание рассыпанные по балету «говорящие» движения, передающие переживания героев. Так, в самом начале простое оборачивание головы у идущего под руку с женой Нижинского, словно он слышит чей-то зов или оглядывается на оставленный им дом (тема «оглядки» – жена Лота или Орфей и Эвридика) и тут же следом жест Ромолы, властно поворачивающей его голову обратно и продолжающей идти с мужем вперед, не прерывая путь в лечебницу, сразу придают сцене острый драматизм… Среди бесспорных хореографических удач балета – придуманный по нескольким фото Нижинского стремительный и озорной «Сиамский танец», фокинское трио, два больших классических вальса (впрочем, в чем-то дублирующих друг друга, при том, что Ноймайер не нашел в действии места для блестяще сочиненного им на семь танцовщиков «Танца шутов»), наконец, завершающий балет дуэт Нижинского и Дягилева. Последний номер обрушивает на зрителя шквал эмоций и создает эффект экстремального, кипящего адреналином мужского танца, словно взлетающего на волнах, как в серфинге, или несущегося, как в скоростном спуске с горы. В этот момент и понимаешь, что такое на самом деле Гамбургский балет, чьи артисты – в данном случае, Отто Бубеничек и Иван Урбан, но в других сценах и все названные выше исполнители – способны пропускать через себя любые чувства, превращая танец в горящую лампаду человеческой души.

Дуэт Нижинского и Дягилева (О.Бубеничек, И.Урбан).

Фото: Н.З.

Но «кончен бал, погасли свечи»… Феноменальный Гамбургский балет пропадает с наших глаз – до какой-то новой встречи, благо при сегодняшних возможностях она может состояться не только в Петербурге…

Затмить другим балетным вечерам программы «Дягилев. P.S.» столь яркое событие было невозможно, но вне сравнения с ним нельзя не сказать об успехе, с каким прошел фестивальный концерт Академии русского балета им. А.Я.Вагановой в Эрмитажном театре и также заключительный гала-концерт в Александринском театре. А в общем успехе первого петербургского Дягилевского фестиваля видится гарантия его будущего «выхода на сцену» – как задумано, через два года.

Наталия Зозулина

«Павильон Армиды» – в Россию через Гамбург

Сергей Лалетин

Сто лет назад Михаил Фокин и Александра Бенуа создали «Павильон Армиды» – балет, открывший дорогу триумфальным парижским сезонам Сергея Дягилева. В этом году Гамбург, а затем Петербург увидел «Павильон Армиды» Джона Ноймайера. В главном герое балета отчетливо проступают черты Вацлава Нижинского, хотя в целом балет не точная биография танцовщика. Молодой человек, помещенный в клинику из-за нервного расстройства, живет в особом мире, населенном балетными образами и чудесными танцами. Нижинскому – будем для удобства называть героя так – являются персонажи, некогда исполненные им на сцене.

Безутешная супруга с помощью жутковатого Доктора и вымуштрованного медперсонала клиники пытается вернуть больного к «нормальной» жизни. Метод лечения Доктора прост – пациента провоцируют на воспоминания с помощью старого граммофона с балетной музыкой и висящей на сете палаты репродукции «Павильона Армиды» Бенуа, которая потом, разрастаясь, заполоняет собой все пространство сцены. В финале балета Нижинский, Доктор и два alter ego главного героя (Сиамец и Любимый раб Армиды) танцуют вместе, в унисон, сливаясь в хореографическом катарсисе. Но полного исцеления не происходит. Нижинский не возвращается к жене, которую, по всей видимости, утешит Доктор. Танцовщик переходит на новый уровень, очистившись, сбросив груз прожитых сценических жизней. Оставив, как символ всего старого, пережитого, свою одежду двойнику-мальчику, Нижинский теперь сам становится творцом. Словно только пришедший в мир, новорожденный хореограф замирает в напряженной позе под начальный мотив «Весны священной».

«Павильон Армиды» Ноймайера отмечен печатью истинного хореографического мастерства. Каждый компонент спектакля выверен, сбалансирован и занимает свое точное место в общей системе. Это балет «маститого балетмейстера», выражаясь языком вековой давности. Из основных составляющих спектакля хочется отметить сценографию – лаконичную, несколькими штрихами организующую сценическое пространство. Мгновенная перемена легких ширм, и перед нами больничная палата, залитая через открытое окно мертвенным лунным светом. А через мгновение в это окно повалит шустрая ватага мальчишек – воспитанников балетного отделения – и ширмы откроют нам залитый светом люстр танцевальный класс Императорского училища. Основываясь на иконографических материалах, Ноймайер точно воссоздает, а где-то художественно преломляет в спектакле историческое пространство русского балета. Узнаваемы балетная форма учеников, расцвечены костюмы Сиамского танца, Па-де-труа и Армиды. Также бережно балетмейстер отнесся и к музыкальному материалу, обратившись к первоначальной, не звучавшей около века партитуре Черепнина. При таком подходе всегда есть опасность «поплыть» в длиннотах неспешной композиторской традиции столетней давности. Но гамбургский «Павильон Армиды» смотришь на одном дыхании, не замечая течения времени. Здесь свою роль сыграло мастерство Ноймайера-хореографа. Он, словно настоящий полиглот, владеет всеми балетными языками – и неоклассикой, и модерном, и приемами стилизации под старину.

Хореографию Трио Ноймайеру показала балерина Александра Данилова. Знакомые по старым фото фигуры и движения – в том числе полеты-зависания Раба-Нижинского в большом ассамбле из стороны в сторону (из пятой позиции) – а также позировки Сиамского танца воспроизведены так скрупулезно, что кажется, перед нами сама ожившая история.

Труппа Гамбург-балета очень сильна профессионально. Исполнитель главной партии – Отто Бубеничек создал убедительный образ человека «не от мира сего». Удивительно пластичный танцовщик уверенно чувствует себя в материале премьерного балета. Артисты, исполнившие другие роли, столь же техничные, в совершенстве владеющие своим телом, как рыбы в воде, двигались через хитросплетения хореографии.

Также необходимо отметить работу кордебалета. Зловещие черные пары, наполняющие собой все пространство сцены и символизирующие по всей вероятности обыденность жизни, с ее рутиной – запоминающееся образное обобщение. Ярким контрастом к мрачному миру унылых будней выступает расцвеченный, бурлящий праздник чистого танца – символический образ классического русского балета.

Сто лет назад русский балет дал мощный толчок западноевропейскому хореографическому искусству. В наши дни творческий посыл бумерангом возвращается обратно – история повторяется, но расстановка сил уже иная. Отечественный балетный театр мучительно ищет для себя новые пути развития. Немецкий «Гамбург-балет», возглавляемый крупнейшим хореографом современности, вернул на родину утраченное наследие, пусть не в первозданном виде, но пропущенное через призму опыта всего ХХ века. Кто знает, не окажется ли Ноймайер для нынешнего русского балета новым Дягилевым?

Сергей Лалетин

|