ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ

ДРЕВНИХ ВРЕМЕН И АНТИЧНОСТИ

Танец — вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела.

Танец неразрывно связан с музыкой, эмоционально-образное содержание которой находит свое воплощение в его хореографической композиции, движениях, фигурах.

Танец это: - человеческое движение, которое формализовано, т.е. выполняется в определенном стиле или по определенным шаблонам; -имеет такие качества, как грациозность, элегантность, красота; -сопровождается музыкой или другими ритмичными звуками; -имеет целью рассказ истории и или коммуникацию или выражение чувств, тем, идей, которому могут содействовать пантомима, костюм и пр.

Содержание

1. Происхождение и история танца

2. Танцы и религия, философия

3. Танцевальные жанры древних времен и античности

Происхождение и история танца.

Танец возник из разнообразных движений и жестов, связанных с трудовыми процессами и эмоциональными впечатлениями человека от окружающего мира. Почти все важные события в жизни первобытного человека отмечались танцами: рождение, смерть, война, избрание нового вождя, исцеление больного.

Танцем выражались моления о дожде, о солнечном свете, о плодородии, о защите и прощении. Танцем выражались моления о дожде, о солнечном свете, о плодородии, о защите и прощении.

Движения постепенно подвергались художественному обобщению, в результате чего сформировалось искусство танца, одно из древнейших проявлений народного творчества. У каждого народа сложились свои танцевальные традиции. На основе народного танца начал создаваться сценический танец.

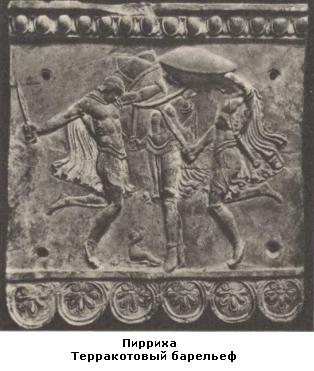

В профессиональном театральном искусстве танец достиг высокого развития и был научно систематизирован. Образовались различные танцевальные системы: европейский классический танец — основная система современного балета, танцевальные системы стран Азии (например, индийская катках, катхакали, манипури, тамаша и др.) и Африки. Большое влияние на развитие европейской танцевальной культуры имело танцевальное искусство Древнего Востока и античности: религиозного празднества в Ассирии и Египте, танец в честь Аполлона, Вакха и др. богов, "пиррические" — военные, атлетические были обязательной частью представлений греческого античного театра.

В эпоху эллинизма (4—2 вв. до н. э.) появились танцовщики-пантомимисты. В Древнем Риме (2—1 вв. до н. э.) происходило освоение эллинистического танца, который позднее, во 2—5 вв. н. э., получил развитие в пантомиме.

В годы средневековья танец подвергался гонениям со стороны духовенства. В дальнейшем происходила постепенная театрализация танца (жонглёры, шпильманы, скоморохи).

В 15—16 вв. исполнялись сюжетные танцевальные сцены — морески, создавались трактаты и учебники Танцев. В начале 17 в. с появлением балетных спектаклей искусство танца обогащалось новой техникой. Французская королевская Академия танца (основана 1661) выработала танцевальную систему, получившую впоследствии название классического танца. В результате реформы музыкального театра (оперная реформа К. Глюка) появилась новая структурная форма балетного спектакля, которая помогла балету выделиться в самостоятельный вид искусства.

В эпоху Просвещения углубляется эмоционально-драматическое содержание танца Возникает форма действенного танца — па д'аксьон, получившая развитие в романтическом балете. На протяжении 2-й половины 19 в. разрабатывался новый, виртуозный стиль танца, этому способствовало появление специальной обуви (пуанты), дававшей возможность исполнительнице стоять, передвигаться и стремительно вращаться на пальцах.

В конце 19 в. сценический танец обогатили композиторы-симфонисты П. И. Чайковский, А. К. Глазунов и балетмейстеры М. И. Петипа и Л. И. Иванов (возникли танцевальные лейтмотив, согласованность танцев солистов и кордебалета и др.).

Танцы и религия, философия

Статуэтка танцующего Шивы

(Натараджи)

Танцы и религия находятся в сложном взаимоотношении. Бальные (парные) танцы, латиноамериканские танцы запрещены в мусульманских странах — это считается неприличием, грехом.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН И АНТИЧНОСТИ

Древние формы танца зародились в процессе практической трудовой деятельности человека: процесс труда обнаружил значение ритма; движения, подчиненные ритму, породили пляску, которая и является одним из наиболее ранних проявлений культуры. Координации совместных движений помогали ритмические акценты — вскрики, возгласы, эмоционально освежающие монотонные действия и постепенно развившиеся в пение.

Поэтому изначальная танцевальная музыка — вокальная, а первые и самые необходимые музыкальные инструменты — простейшие ударные.

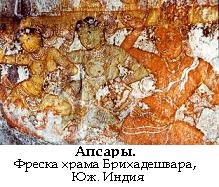

Все имеющиеся источники (мифы, эпос, изображения и данные археологии) свидетельствуют о широком распространении танцев и танцевальной музыки еще во времена древнего мира. Так, описания древнегреческих танцев можно встретить у Аристотеля, Филострата, в трагедиях Эсхила, Софокла, Еврипида, в комедиях Аристофана и др.; целый трактат «Диалог о танце» написал Лукиан. О танцах римлян писали Цицерон и Гораций. Во 2-й половине I в. до н.э. получил теоретическое обоснование индийский классический танец, что свидетельствует о высоком уровне его развития. Наиболее древний из сохранившихся индийских трактатов «Натьяшастра» («Наука о театре», ок. I в. до н.э.) рассматривал проблемы танца, музыки и в тесной взаимосвязи с проблемами драмы.

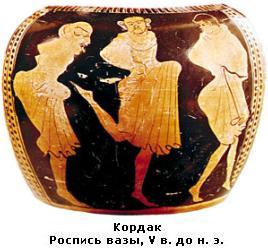

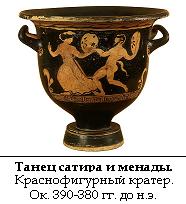

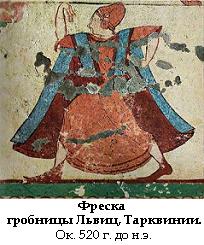

О характере танцев тех времен рассказывают и многочисленные изображения танцовщиков и танцовщиц на барельефах, в вазописи, в скульптуре.

Естественно, народные пляски тех отдаленных времен не дошли до нас в своем первоначальном виде. С годами, в связи с усовершенствованием приемов труда, переменами в общественных отношениях, они подверглись значительным изменениям, а частично и вовсе исчезли.

По мнению большинства исследователей, песня, танец и их звуковое сопровождение (на базе которых сформировалась собственно танцевальная музыка) первоначально и долгое время существовали в синкретической форме, как единое искусство. В совокупности они выражали чувства и настроения, объясняли смысл исполняемой сцены (как в древнегреческой трагедии, где пение хора соединялось с пластическими движениями).

Слова и музыка песен передавали различные состояния людей — воинственную отвагу, гнев, радость, печаль и т. д., и одновременно в плясовых движениях и жестах раскрывались эти же чувства. Слова и музыка песен передавали различные состояния людей — воинственную отвагу, гнев, радость, печаль и т. д., и одновременно в плясовых движениях и жестах раскрывались эти же чувства.

Интересно, что Платон весьма критически отзывался об чисто инструментальной музыке, независимой от пляски и пения, утверждая, что она пригодна лишь для скорой без запинки ходьбы и для изображения звериного крика: «Применение отдельно взятой игры на флейте и на кифаре заключает в себе нечто в высокой степени безвкусное и достойное лишь фокусника».

***

Записи музыки данного периода также отсутствуют. Однако, связанная с культом, танцевальная музыка стран Востока, Африки, Америки и поныне питается живыми традициями тысячелетней давности и дает представление о танцах ушедших эпох.

***

|